Chatarras autopropulsadas para transporte público

Almería

Viejos autobuses urbanos, desechados en Madrid y Alicante, integraban la flota de Almería en los años 70 y 80

Los conductores de los autobuses urbanos de Almería de los años sesenta y setenta tenían que incorporarse a su trabajo bien desayunados. O bien almorzados, si eran del turno de la tarde-noche. Manejar los inmensos volantes de casi un metro de radio y la palanca de marchas, que sobresalía de una especie de sarcófago de metal, requería de mucha vitalidad y músculo. Más aún, cuando el chófer debía anticipar los acelerones y las frenadas. La reducida potencia del motor y la excesiva capacidad de carga obligaban a que los cambios de velocidad tuvieran que efectuarse en el instante preciso para evitar que el Pegaso o el Barreiros se “calara”. Y aquel larguísimo pedal de embrague no era poca cosa.

En las paradas, los pasajeros se arremolinaban al estilo almeriense (sin colas ni turnos) junto a la puerta trasera para ser los primeros en subir; luego, un señor muy serio con uniforme y gorra sentado sobre un poyete les iba entregando sus billetitos a cambio del importe del trayecto. Fueron famosos, en Almería, aquellos tiquets alargados con un 2 rojo en el centro, que indicaba el precio en pesetas, y una numeración correlativa que los niños se empeñaban en mirar y remirar por si les había tocado un dígito capicúa.

Antes de partir para sus destinos desde las puertas del Colegio de la Compañía de María, aquellos mastodónticos artefactos escupían un denso tufo negro, irrespirable, que subía lento y pesado impregnando la Rambla de un nauseabundo olor a baquelita chamuscada. Esperar la salida dentro del autobús, al ralentí, era como padecer un terremoto de grado cinco o sufrir el “mal de San Vito” sobre un asiento de plástico descolorido. En 1966 todavía rodaban autobuses matriculados antes de la Guerra Civil, como aquel viejo matrícula AL-2093 que realizaba el trayecto a Pescadería.

En los setenta, desplazarse a El Zapillo, Los Molinos, Reducto, Matadero, El Alquián o Ciudad Jardín en transporte urbano era toda una aventura. Nadie sabía cuándo podía aparecer el autobús porque eso de los horarios era una quimera. Salía cuando salía y llegaba cuando llegaba; sin más. Resultaba imprescindible aguardar en lo que llamaban parada a pleno sol en verano o soportando el viento en primavera; sudar como un pollo, empujarse para subir y apretujarse bajo las barras de sujeción del techo, llenas de lamparones del manoseo y del sudor, con el riesgo de recibir un pisotón o un codazo en la boca del estómago. Si la espera era en la línea de “Circunvalación”, te podías morir de pena y siempre con el miedo a la multa por incumplir los amenazantes letreros interiores: “No escupir en el suelo”, “No hablar con el conductor”, “No fumar”, “Muestre su billete al revisor” …

Aquel servicio público se prestaba por la profesionalidad de sus trabajadores, que cumplían con creces la labor de llevar y traer gentes desde una punta a otra de la ciudad. Entre otros, ahí estaban a mitad del siglo XX, Juan López Úbeda (1909-1978), que residía por la Plaza de Toros, Juan Magaña, Manuel García López, que vivía en El Diezmo; Antonio Contreras Larios, Francisco Sánchez Ramón, Juan Novis García, Miguel Guerrero Rubio, Joaquín Carrillo Sánchez, Luis Camacho Figueredo, Manuel Cazorla Molina o Antonio López Martínez. La pericia de éste evitó males mayores a sus pasajeros y peatones cuando el Pegaso que conducía reventó una rueda a la altura del Club Náutico y se subió a la acera, descontrolado. Del mismo modo, Diego Cruz López, actuó con sangre fría cuando en 1975 su viejo autobús perdió los frenos en el Paseo, a la altura de la calle Lachambre, y los pasajeros comenzaron a arrojarse en marcha mientras los viandantes huían despavoridos. Aquel gigante descontrolado lo empotró contra un coche aparcado y convirtió un posible grave accidente en anécdota.

Desde el 20 de marzo de 1974, con la creación de la “Saltua” (una sociedad laboral gestionada por 104 empleados de la empresa), la situación mejoró un poquillo porque tenía un presupuesto anual de 25 millones de pesetas, con un ridículo canon municipal de un cuarto de millón anual. Ya no eran todas las unidades chatarras autopropulsadas públicas porque el gerente de la empresa, Luis Camacho Ferre, compró cinco vehículos nuevos para la flota, compuesta en ese momento de 32 “tartanas”. Eso sí, las pintaron de color verde claro con franjas amarillas para mejorar la estética, pero las matriculas delataban la ancianidad.

También cambiaron el uniforme de los trabajadores, dotándolos de un pantalón azul de tergal, camisa de un amarillo tirando a crema y una corbata muy ancha del mismo color del pantalón. Como aviso para que el chófer se detuviera en la parada deseada instalaron a lo largo de las cabinas unas cuerdas de las que había que tirar fuerte para que sonara una campana, con un estruendoso badajo, y el piloto pisara el freno. Hay que tener en cuenta que ese año usaron el autobús cerca de 28.000 personas cada día.

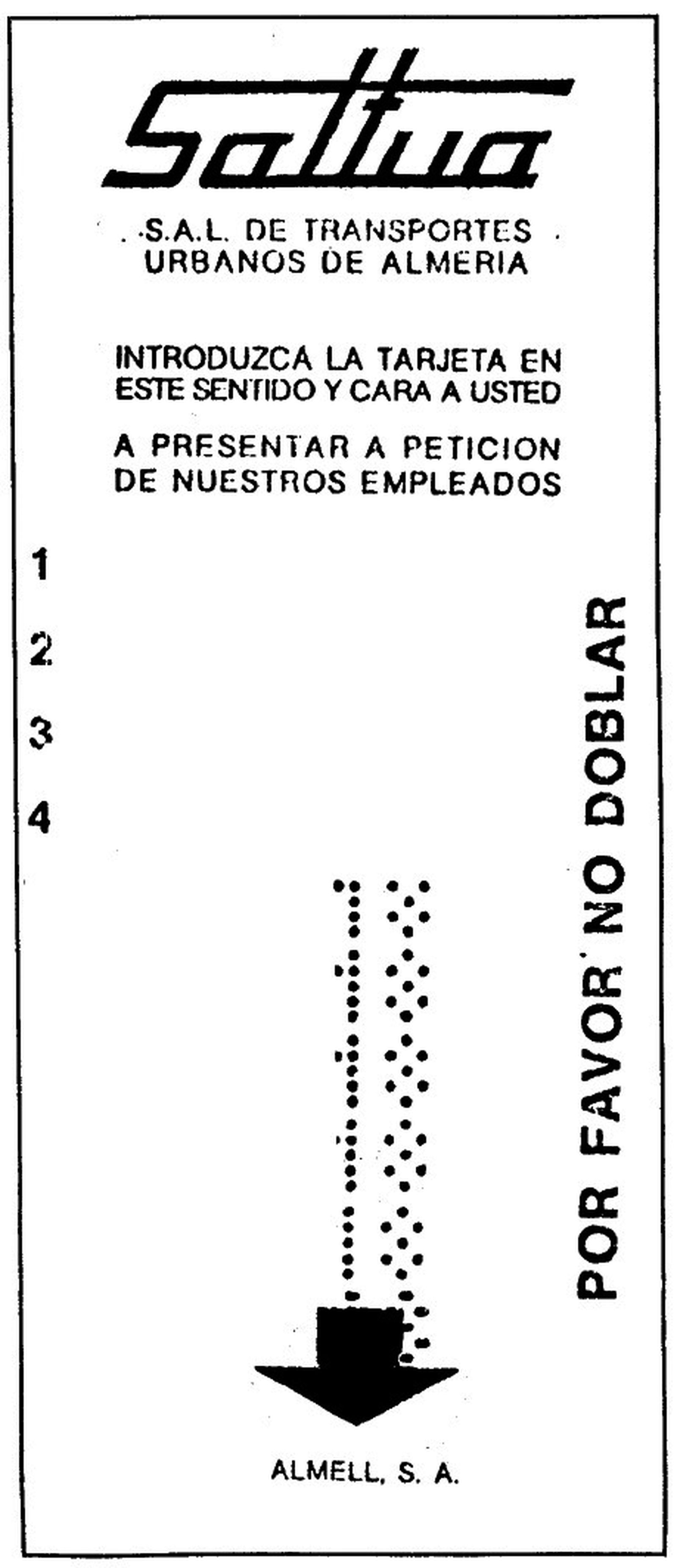

Así permaneció el transporte urbano en la capital durante varios lustros. En los ochenta, la edad media de los vehículos era de quince años y la apuesta municipal por mejorar líneas, frecuencias y comodidad siempre tocaba en hueso. Fue uno de los muchos problemas que aquellas corporaciones con mayoría de izquierdas no supieron resolver, y eso que en un equipo de gobierno hubo un profesional de sector que conocía muy bien las peculiaridades del negocio. En 1984 se implantó el bonobús, con el que podías efectuar diez viajes por 250 pesetas, ahorrando un duro por trayecto. Era una tarjeta de cartulina troquelada, que si la doblabas en un bolsillo ya era inservible.

Saltua terminó cerrando y debiendo 240 millones de pesetas, pero había que seguir ofreciendo el servicio público. En 1992 nació “Albús”, una sociedad municipal que asumió el reto de mejorar las conexiones entre el centro y los barrios. Pero, claro, algunas de sus primeras decisiones fueron adquirir vehículos que estaban hartos de rodar por ahí. Ese año, la línea a Los Molinos y El Puche la cubría un Pegaso 6035 matriculado en Madrid veinte años atrás que se sabía de memoria la línea Moncloa-Narváez. Volvimos a las chatarras autopropulsadas con desguaces de 25 años de la flota urbana de Alicante, como aquel A-98257 con más capas de pintura que los pómulos de una jubilada del cabaret. Algunos Volvo no llegaban al Colegio Universitario, averiándose en la curva de la boca del río cuando circulaban cargados de estudiantes y otros tironeaban y escupían humo negro, como la chimenea de una fábrica, en la cuesta de Torrecárdenas.

Así que Fernando Martínez, el alcalde de entonces, hoy entretenido con lo de la memoria histórica, tomó medidas para no olvidar a nadie en las cunetas con tanta avería mecánica. Bajo el lema “¡Adiós al coche! ¡Viva el autobús!” el Ayuntamiento adquirió cinco nuevos vehículos donde el equipo de gobierno no tardó en retratarse y pasearse dando ejemplo de uso de “un transporte colectivo barato y limpio”. Dijeron, quizás obviando que las Corporaciones anteriores eran de su mismo signo político, que el bus urbano de Almería resultaba “infame, lento, antiguo y pobre”. No les faltaba razón.

Una de las soluciones para regularizar las frecuencias y conseguir puntualidad fue incorporar al puesto de cobrador-conductor una emisora de radio, de la empresa “Intal”, que permitía la comunicación entre los vehículos con la base de las cocheras, junto a “Las Lomas”. Si había atascos o accidentes, se informaba y el coordinador de rutas ejecutaba planes alternativos.

Tras Albus llegó Surbús; era la privatización del servicio municipal y la mejora de la calidad de la flota y de la atención al usuario. Pero eso ya es historia reciente. Lo importante, y valga aquí de homenaje, fue el esfuerzo y el tesón de esos conductores – al gremio aún no había llegado la mujer- que desayunaban y almorzaban bien fuerte para poder pilotar las chatarras autopropulsadas que cruzaban a trompicones la ciudad.

También te puede interesar