Por montera

Mariló Montero

Vox y Quasimodo

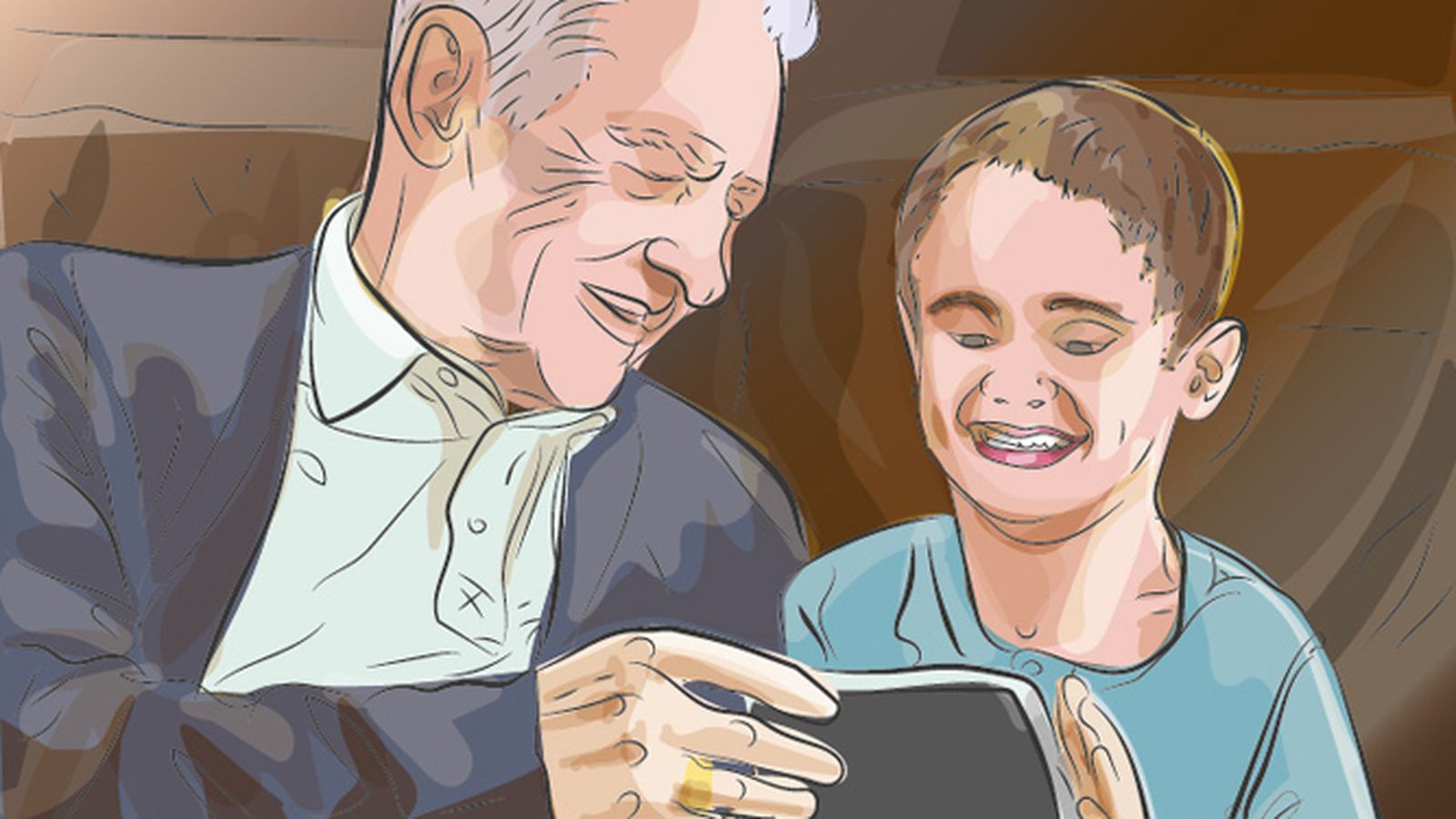

El móvil del abuelo Antonio era muy sencillo, con una gran pantalla y unas enormes teclas que permitían que sus desgastados ojos le guiaran por las distintas funciones del aparato. “Tengo 93 años, pero estoy vivo, Toñin, y mientras lo esté debo estar conectado al mundo que tenemos. Las pantallas están presentes en todos los sitios, estamos en un mundo de pantallas, en el bus, en las calles, en las tiendas; si no tienes no estás”. Le había comentado en más de una ocasión a su pequeño nieto, de apenas 11 años, cuando su hijo le decía que ya estaba muy mayor para andar con grupos de WhatsApp y trasteando con el móvil. Pero Antonio era muy cabezón, y cuando fueron a comprar el teléfono, se aseguró, con el asesoramiento del pequeño, de adquirir un modelo de “abuelo moderno”, como a él le gustaba denominarse. Y lo primero que hizo con su nuevo teléfono fue pegarle en la parte trasera su escudo de La Legión.

Antonio fue un “lejia” de la Brigada rey Alfonso XIII de La Legión, en Viator. Durante su carrera militar acumulaba miles de saltos en su maltrecha espalda y le gustaba repetir una frase muy conocida que no recordaba quién pronunció: “No quisiera que, a base de bajar tantas veces del cielo, olvidéis que algún día tendréis que subir a él”. Toñin siempre le repetía que, ¡por favor!, no se olvidará y que le avisará al llegar, que cuando él fuera mayor quería estar seguro de que él estaría allí arriba.

El abuelo tenía un grupo de WhatsApp con el icono de La Legión, al que pertenecían un gran número de miembros, algunos de ellos, los menos, veteranos que como él que querían seguir “conectados”. El grupo tenía mucha actividad y eran frecuentes los vídeos de lanzamientos paracaidistas, de actividades legionarias, de memes y de tantos otros tipos de contenidos propios de WhatsApp. Este grupo le daba “vida” y aunque a veces se “atascaba” con algún botoncillo, casi siempre salía del apuro y, en última instancia, si no quedaba más remedio, Toñin surgía al rescate. En otras ocasiones, sacaba su antiguo álbum de fotos en papel, con imágenes de su época como paracaidista, y con la cámara de su móvil las compartía. También se defendía bien en Internet consultando las páginas de paracaidismo y, sobre todo, viendo vídeos. Su hijo, con frecuencia, le reprochaba su afición al celular, “¿por qué no ves la tele como los demás abuelos? La gente de tu edad no está todo el tiempo con el móvil”. Sin ningún resultado.

Toñin era el único nieto que tenía, pero lo disfrutaba mucho, como él le decía “tocas a más abuelo, éste no se comparte”. Solían pasar bastante tiempo en la habitación de Antonio. Un lugar de otros tiempos, lleno de fotos y recuerdos familiares y de su carrera militar. Especial cariño tenía a su viejo chapiri legionario y a algunos aparatos a los que todavía daba uso. Su radio casete y tocadiscos con cintas de casete y discos de vinilo, o su cámara analógica, de carrete con película. Uno de los objetos que valoraba más era su arcaica máquina de escribir, con la que hizo sus pinitos como escritor. Siempre recordaba, cariñosamente, que la primera vez que su nieto la usó le preguntó dónde estaba la pantalla, a lo que él le respondió que cuando se fabricó todavía no había nacido el actual mundo de las pantallas. “Tradición y modernidad, Toñin, son los valores de los militares”, le había explicado en diversas oportunidades ante la aparente contradicción entre ser un abuelo moderno con móvil y también usar aparatos antiguos.

El fatal día del infarto Antonio estaba online intentando compartir una foto suya a bordo de un Hércules, preparado para saltar en paracaídas sobre el desierto de Tabernas, cuando cayó. Su cuerpo quedó tendido en el suelo con el móvil en una mano y la foto en la otra. Murió sin enterarse, sin sufrir, como siempre había deseado que llegase este momento. Se fue en fechas cercanas a la llegada de la Nochebuena, sin poder entregar el regalo sorpresa a Toñin, la noche de los Reyes Magos. Al descubrir la tragedia, las lágrimas inundaron los ojos de sus de hijos, nieto, resto de familiares y numerosos amigos. Nada hacía sospechar que su final pudiera llegara de forma tan repentina, tan próxima la Navidad.

La cena de Nochebuena se estaba desarrollando con más o menos normalidad, dentro de lo posible por la gran ausencia: música, luces de colores, serpentinas, árbol navideño, con su brillante ornamentación…, todo como le habría gustado al propio Antonio. Por expreso deseo del pequeño habían colocado la silla del abuelo, en su sitio de siempre, con sus correspondientes cubiertos y el móvil del abuelo junto al plato, como si estuviera allí. Toñin no lograba apartar la mirada de este espacio vacío. El padre intentaba consolar al niño.

—Hijo no llores más, el abuelo está en el cielo y seguro que allí es feliz y nos verá cada vez que quiera.

—Ya lo sé Papá, ¡pero no sabemos si el abuelo ha llegado ya! —respondió el niño llorando, mirando el móvil del fallecido.

—No hace falta que él te diga nada hijo, ¡ya está en el cielo! Además, ¿cómo te lo va a decir si está aquí su teléfono? —aseguró mientras guardaba el aparato y le daba un abrazo—. Lo voy a guardar que no es bueno que te obsesiones. Mañana, día de Navidad, lo sacamos. Ahora es momento de dormir.

Tras la cena, esa misma Nochebuena su padre, para tranquilizar a su hijo, pensaba mandarle un wasap simulando ser el abuelo Antonio, pero era incapaz de hacerlo, por no recordar la contraseña del móvil. De repente, su propio teléfono le indicó que él acababa de recibir un wasap, era del pequeño:

“Papá, la contraseña es 1565. Dice el abuelo que se está fenomenal en el cielo, no se le ha olvidado cómo subir. También dice que va a hablar con los Reyes Magos sobre mi regalo sorpresa.”

Inmediatamente probó la contraseña y era la correcta. El teléfono del abuelo Antonio se encendió y en el historial de WhatsApp aparecieron multitud de mensajes sin leer de su grupo de legionarios y de otros amigos, incluyendo condolencias por su muerte, pero ninguno reciente a Toñin, como era lógico. “¡Qué está pasando!”, especuló mientras iba a su habitación para preguntarle.

—Papá, era una broma. Es que he pensado que a lo mejor no te acordabas de la contraseña, por si pensabas encenderlo.

—Con esas cosas no se bromea hijo –contestó de forma comprensiva.

El semblante del niño irradiaba felicidad. Sabiéndose observado por su abuelo, miró al cielo, había cumplido sus instrucciones para corregir el error que había cometido. Y es que hay secretos que los mayores no deben saber.

El día de los Reyes Magos, al ver coronando el árbol de Navidad un flamante chapiri legionario sobre el resto de los regalos, las miradas cómplices lo decían todo.

También te puede interesar

Por montera

Mariló Montero

Vox y Quasimodo

La ciudad y los días

Carlos Colón

Solo hay una forma de vivir la Navidad

La esquina

José Aguilar

Felipe VI, más solo que nunca

¡Oh, Fabio!

Luis Sánchez-Moliní

La revolución del pesebre

Lo último